- 芝浦治療院 HOME

- 芝浦マッサージ院

- 肩こりのマッサージ

肩こりでお悩みの方へ(マッサージ編)

原因はどこ?諦めずに軽やかな毎日へ

肩こりの指圧・マッサージでの治療法

肩こりを解消するためには、マッサージ法・ツボの指圧・ストレッチが効果的です。

マッサージ法・ツボの指圧・ストレッチをすることで、肩周りの血液循環が改善され、こり固まってしまっていた筋肉に酸素や栄養分が活き届き、痛みを改善させます。

指圧法とは

指圧(しあつ)とは、疾病の予防・治療を目的に、母指を中心として四指・手掌のみを使用し、全身に定められたツボと呼ばれる指圧点を押す手技療法です。

マッサージ法とは

直接皮膚に求心的に施術することにより、主に静脈系血液循環の改善や、リンパ循環の改善を目的にした、手技療法です。

指圧・マッサージは、薬や機械を用いず人の手により行われる施術です。手技としては、筋肉や神経、皮膚などを目的として、押す、もむ、さする、つかむ、こねる、震わす、たたくなどがあります。

指圧・マッサージには、これらの手技を用いて各組織に刺激を与え、筋肉や神経の疲労回復を図り、それらの緊張をほぐし、身体各組織の働きを活発にさせるという効果があります。

また疾病の治療という点だけではなく、健康維持や美容、あるいは精神的リラックスという面からも大きな効果が期待できますので、若い方の指圧・マッサージのファンが激増しています。

指圧・マッサージの効果としては、だいたい次のようなものが上げられます。

- 筋肉の緊張をやわらげる

- 痛みやしびれなどを鎮静化する

- 内臓の働きを調節する

- 栄養を供給し、皮膚に潤いを与える

- 血液、リンパ液、気の流れを潤滑にする

- 神経や内分泌の働きを活発にする

- 免疫力を高める

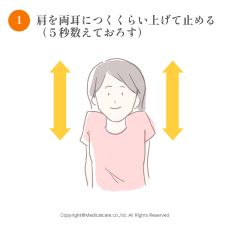

肩こりのストレッチ

肩こりのストレッチのポイント

- 15秒~30秒かけてゆっくりと伸ばす

※15秒~30秒が、筋肉が一番リラックスする秒数と言われています。 - 戻す時は伸ばした秒数に5秒プラスして更にゆっくりと戻す。

※せっかく伸ばした筋肉を急に戻したら逆に痛める原因になってしまいます。 - ストレッチは必ず深呼吸しながら、ゆったりとした気持ちで行うようにしてください。

※筋肉は息を吐くとき緩みやすくなります。

肩こりの原因となる筋肉

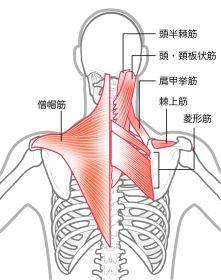

1. 僧帽筋(そうぼうきん)

【 働き 】

- 上部…肩甲骨を後退、拳上、上方回旋する。

- 中部…肩甲骨を後退する。

- 下部…肩甲骨を後退、下制、下方回旋する。

僧帽筋は後頭部から下部の胸椎までの広い範囲から始まり、肩甲骨周辺にかけて大きな三角形を作っていますので、肩甲骨の動きと深い関係があります。

この筋肉は、上部、中部、下部の繊維に分類され、それぞれの働きは違っています。後退とは、肩甲骨が脊椎の方向に移動することを指します。

また、後方から見て右肩甲骨ならば上方回旋が時計回りで、下方回旋が時計回りとなります。左の肩甲骨はこの逆となります。僧帽筋が、全体的に緊張すると、肩甲骨を肋骨に安定し、重いものを持ったりすることが出来るように働きます。

2. 肩甲挙筋(けんこうきょきん)

【 働き 】 肩甲骨を引き上げる 。

肩甲挙筋は文字通りで、肩甲骨を上方に引く働きをします。この動きは肩をすくめる動作です。また、上位の頸椎の横突起に付着している為、筋肉の走行は斜め内方です。したがってこの筋肉は、肩甲骨を上方に引くことと同時に内方へ引きます。

【日常生活で肩甲挙筋が使われる主な動作】

- 寒くて肩をすくめる動作

- 重いコートを着ると肩が下がらないように肩を挙げる動作

- ショルダーバッグを肩にかけたときずり落ちないようにする動作

- 耳と肩で電話を挟んで話すときの動作

※特に女性の方は筋肉(肩甲挙筋)が弱いためにこりが起こりやすく、首を後ろに倒した時に痛みとして現われる所です。

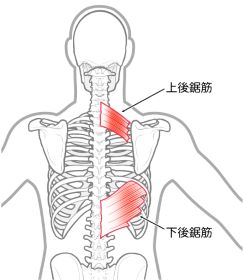

3. 上後鋸筋(じょうごきょきん)

【 働き 】 肋骨持ち上げて、呼吸を助けます。

吸気時に上部肋骨をひきあげ、胸郭を広げる作用があります。 重度の肩こりの方は、菱形筋や肩甲挙筋の筋膜と上後鋸筋の筋膜がひっついたように硬くなって、ほとんど動きを失ってしまいます。

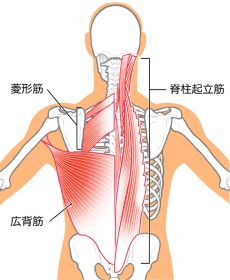

4. 菱形筋群(りょうけいきんぐん)

【 働き 】 肩甲骨を後ろに引く作用があります。

不良姿勢などによる肩こりでは、この筋にも不快感・重圧感・こり感や痛みを感じることがあります。

猫背姿勢の人やデスクワークで長時間パソコンに向かって仕事をしている人は、よく背中(肩甲骨の内側)が痛むことがあります。その原因の一つとして、腕を前方に伸ばしていることなどで肩甲骨が前方に引っ張られ続けることにより、 この菱形筋(りょうけいきん)が伸びたまま固くなってしまうことが考えられます。

5. 板状筋(ばんじょうきん)

【 働き 】 頭を後屈(頚の伸展)させ、片側のみが働くとそちらに側屈、回旋します。

板状筋は他の背筋(最長筋、頭半棘筋)と協力して頭が重力で前方に傾かないよう保持します。つまり一連の脊椎の生理的な動きをスムーズにこなすように手助けをします。この筋が、こり固まると頚・肩に痛みが生じます。

6. 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

【 働き 】 腸肋筋、最長筋、棘筋からなる3筋で協同して働きます。

脊柱を伸展して屈曲を防ぎ脊柱を起立させます。片側のみが働くと側屈、回旋します。とくに斜走する筋群は腹壁の筋とともに働かせて回旋します。

7. 棘上筋(きょくじょうきん)

【 働き 】 下垂した上腕の外転を開始する際に働きます。

回旋筋(棘上筋、肩甲下筋、棘下筋、小円筋)の1つでサポートします。棘上筋は、肩が抜けないよう(肩脱臼)上腕を引き付け、安定化させる働きがあります。力を入れずに腕をだらりと垂らした時(安静下垂時)にも、この棘上筋のみが常に肩関節安定のために緊張しています。